ドラマを選ぶ、センスのよしあしってあるだろうか。ふと、そんなことを考えた。服のセンスは、完全によしあしがある。音楽を選ぶセンスは? これは好き嫌いにかかっているから一概には言えないが、玄人好みの、評論家受けがいい作品、曲、アーティストというのは存在する。発売前のアルバムを批評家筋に聞かせるリスニング・セッションなど、音楽を評価する生業の人が集まる場で−−英語だろうが日本語だろうが、アメリカ人だろうがヨーロッパ系だろうがジャマイカ人だろうが−−意見を交わすと、ある程度まで意見が一致するのだ。逆にいえば、作り手の意図やインスピレーションの源を汲みとり、その時代に合っているかどうか判断できる人間が、音楽評論家や音楽ライターをやっているのだと思う。ついでに書くと、評論家筋が一番いいと思う曲と、一番売れる曲は往々にしてちがう(ビヨンセみたいに歌がうますぎて、曲そのものは凡庸でも売れてしまうケースもあるしね)。

では、ドラマは? 視聴率、視聴回数が高い=いいドラマなのだろうか。あ、語弊があるな。それらが「優れたドラマ」であるのはまちがいないのだが、コンテンツ過多になっている現在、ほかの人はともかく自分にとっては「いいドラマ」は確実に存在していて、数字やレビューだけで選ぶと見落とすのではないか? と思うのだ。

ここで、カミングアウト。私はたぶん、ドラマ選びのセンスがあまりよろしくない。好みが変、と言い換えてもいい。アメリカに住んでいたとき、視聴率が伸び悩んでいるドラマを妙に気に入ることが多かった。たとえば、『Mixology(ミクソロジー)』(2014)。バーでの一晩の出来事を、その場に居合わせた人たちの視点で毎回描き直したドラマで、私は毎週とても楽しみにしていた。「同じバーにいた、ある人の最低最悪な夜は、ほかの人にとっては運命の夜だった」というログラインを1シーズンかけてくり返し見せる試みにハマったわけ。夜遊びの場所って、その場にいた人全員で雰囲気を作っていく面があるでしょう。クラブやバーに居合わせた人々との、「同じ夜を過ごしている」という共有感がよく出ている作品だった。映画『ハングオーバー』のクリエイターが手がけ、前評判が高かったものの、雑誌『Entertainment Weekly』あたりは散々けなしていた。この番組はNetflix で公開される可能性は少しはあるかな(頼むぜ)。ほかに好きだった『About A Boy 』のドラマ版も短命だった。印税で生活している作曲家が隣の男の子に振り回される話。映画版の主演はヒュー・グラント。

人気があっても、苦手なドラマも多い。映像が汚かったりずっと暗かったり、エグいシーンが続いたりするドラマがダメなのである。知り合いが出ていた『Wire』は全シーズン完走できなかったし(ヒップホップ・カルチャーで崇められている作品です)、名作と名高い『Breaking Bad』も顔を背けすぎて、筋を見失った回が多い。ホラーはダメ(とくにゾンビはムリ)、魔法がいっぱいのファンタジーもあまり好きではない、痛そうなのは消しちゃう、というへっぽこ視聴者。偏食の人が、料理やレストランを語っても説得力がないように、私のドラマ評は説得力がなかろう、と思っていた。

‥のだが。まぁ、英語わかるからセリフの解説できるし、文化背景もそれなりに詳しいし、それから(これ自分的に重要)最近、シナリオを読めるようになってプロットポイントとかミッドポイントなんかもわかるし、語れる部分もあるかな、と思い直して「名作」と「つっこみどころ満載だけど、私的には良作」を4本ガイドします。

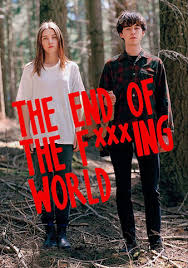

1. このサイテーな世界の終わり(2017〜2019)

いち推し。もう、大好き。原題『The End of Fxxcking World』だけで、「こんな世の中(人生)、終わればいいのに」という主人公たちの生きづらさが伝わってくる。イギリスの漫画をテレビ局(チャンネル4)が制作して、反響が大きかった番組。自分をサイコパスだと思っているジェームスと、母の再婚相手と馴染めず居場所がないアリッサのロードムービー。そこそこ血みどろな(私が耐えられるくらい)犯罪ものであり、カミング・エイジものでもある。これは、一気に見てほしい。ストーリー展開、セリフの伏線の張り方ともにセオリー通りで、見事。主役のふたりを演じるジェシカ・バーデンもとアレック・ロウザーのケミストリーがまた良くて。ロウザーは『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』での泣くシーンもすごかった俳優さんで、最近のお気に入り。『万引き家族」の安藤さくらさんと並ぶ、ここ数年で「泣く演技が凄まじく上手だったで賞」を差し上げたい。

原作は自費出版でコミコンみたいなところで売っていた漫画。それが大ヒットドラマになるのだから、夢があります。電子書籍が240円だからポチってしまった。原作はシーズン1だけで、シーズン2は脚本を担当したチャーリー・コヴェイルのオリジナル。で、この脚本家さん、2の終わり方が完璧だったから、シーズン3はななし、と宣言したそう。潔い。私も賛成。これで、アリッサとジェームスは私のなかで永遠に生きてくれる。たまにアリッサの浮気とか、ジェームスの3日間だけの家出を想像して楽しみたい。しかし、この切れ味のドラマを地上波の局が作ってしまうイギリスって。

2. ハリウッド (2020)

第2次世界大戦後のハリウッド。架空のスタジオ、エース・スタジオを舞台に監督や俳優、脚本家を目指す若者たちが様々なハードルを前にあらゆる手段を使って勝ち上がる、がログライン。この記事のように実在の人物、出来事をベースにしているのだが、1940〜50年代の人種やジェンダーの壁に関してバカでかい嘘をついているため、「ファンタジーとして見るのなら」という条件つきでおもしろい。登場人物がライバルなのに助け合うあたり、『アメリカン・アイドル』並みに嘘くさいなど、ツッコミどころも多いのだが、美男美女と名優がたくさん出てくるので、最後まで見てしまった。『ビッグバン・セオリー』のシェルダン(ジム・ピアース)は、嫌な奴を演じるとピカいち。アメリカ史や映画史をそこそこ知っていれば、この展開自体がハリウッドらしい大嘘という仕掛けを楽しめる。ちなみに、現実の世界で黒人女性がオスカーを獲るのはほぼ半世紀後の1999年だ。

3. You−−君がすべて−−(2018)

『ゴシップガール』ファンは、ダン・ハンフリーがやっぱりセリーナとの格差を越えられず、闇落ちして書店の店員ジョーになった、というバックストーリーを勝手に補足すると3倍くらい楽しめる。ストーカー気味だったり、ずーっと頭の中で自分と対話してそうだったり、基本的に同じタイプなのだ。展開は読めてしまうけれど、ハラハラ、ドキドキしたいときにぴったりな作品。シーズン1がニューヨーク編、2がLA編。どちらの街も住人の特徴を大げさにデフォルメしているのが、最大の見どころ。LAのオーガニック・スーパーのオーナー家族が上っ面ばかりの大金持ちだけれど、変にスピリチュアルとか、モデルがいるのでは? と思うほどリアルで。私は、ジャマイカの贅沢なパーティーで会った「自分がいかに恵まれていて感謝を忘れない人間か」を延々と話すLAから来たテレビのレポーターを思い出した(たぶん、自分に向けたアフォメーションに無理やりつきあわされた)。会話がまったく成立しない、地獄の5分間。このドラマはシーズン3が決まっているので、楽しみ。

4. ホームランド(2011〜2020)

最後は、2010年代が打ち立てたアメリカン・ドラマの金字塔。もう観た人も多いと思うけれど、一応。有料ケーブル局Showtimeの制作で、当時、HBOをやめて寝返る人や、両方をパッケージする人が続出した記憶がある。コメディアンのクリス・ロックが「(放映時間中は)街から白人がいなくなる」と言ってたけど、私の周りは人種問わずみーんな観ていた。テロと闘うのが双極性障害を患っている天才エージェント、という設定が秀逸。障害があるからこそ、ほんの少しの違和感から真実にたどり着くという種明かしは、自分の障害を「スーパーパワー」と言い切ったカニエ・ウェストにも通じる2010年代的な視点だと思う。「テロ」と「効きすぎる薬」という、アメリカの2大問題にがっつり切り込んでいるのが醍醐味。Netflxではまだ半分のシーズン4までしか観られないのかな。それにしても、このドラマと、『セックス・アンド・ザ・シティ』の主人公が、生き方は正反対ながら新しいヒロイン(ヒーロー)像でどちらも金髪の「キャリー」なのは、偶然でしょうか。